|

8괘 생성도

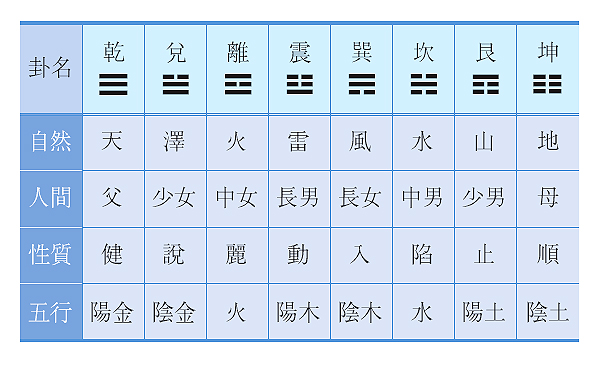

8 괘의 이해

5. 주역의 내용상 분류

6. 주역의 대수학

8 괘도

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8괘원리

☰

한동석은 '우주변화의 원리 卦 象'에서, "乾에 표시된 세 개의 陽이 합하면 1陽이 되고 分하면 3陽의 형태로 나타나지만 이것은 다만 陽의 質量에 대해서 1양이 分化한 것을 표시한 것이다. 즉, 乾의 象은 1陽의 本中末의 象을 나타냄으로써 양의 변화작용이 가능하게 된다는 것을 표시하는 것이다"라고 건을 설명합니다.

坤 ☷

또한, "坤의 상은 陰의 셋이 本中末을 이루어서

離 ☲

또한, "離의 象은 陽이 上下에 있고 그 중심에 陰이 있어서 上下의 陽을 견제하고 있는 상이다. 그런데 이 卦의 특징은 상하에 있는 양이 虛한 中(陰)에 걸려서 光線을 發하고 있는 象인즉 이와 같은 虛는 상하에 있는 양의 生命力이다. 그러므로 만일 中心에 있는 虛가 그 性質이 變해서 陽과 同化된다고 하면 이것은 乾으로 변해 버리고 말 것이요, 반대로 중심에 있는 허가 상하에 있는 陽을 동화시킨다면 坤으로 변하고 말 것이다. 그런즉 離卦는 乾坤으로 變할 수 있는 象을 지니고 있으나 결국은 坤으로 變하고 마는 것이니 이것을 火의 中道的 作用이라고 한다"라고 리를 설명합니다.

坎 ☵

또한, "坎卦의 象을 살펴보면 離卦와는 바로 反對다. 이것은 上下에 있는 陰이 中正에 있는 陽을 포위하고 있으므로 中心의 陽이 그 性質을 발휘해 낼 수가 없다. 그러므로 中心의 陽이 만일 상하의 陰을 同化시켜 낸다면 乾이 될 것이고 陰한테 同化되어 버린다면 坤이 되고 말 것이다. 그러나 坎은 결국 陰을 동화시켜서 乾을 만들고야 마는 것이니 이것이 바로 水의 中途的 作用인 것이다"라고 감을 설명합니다.

震 ☳

또한, "震은 主爻가 初爻에 있을 뿐만 아니라 또한 그것이 陽爻이므로 위에 있는 두 개의 陰을 확장하면서 용출하려는 象을 가지고 있다. 그런데 陰陽運動의 理致는 억압하려는 陰의 세력이 强하면 강할수록 陽의 反撥力이 많으므로 震괘와 같이 主爻인 陽이 初爻에 位하였을 때에는 그 힘이 가장 强하게 된다. 그러므로 이 卦를 木이라고 하며 또한 雷라고도 하며 長男이라고도 하는 것인즉 실로 五行之宗이며 六宗之長인 것이다"라고 진을 설명합니다.

巽 ☴

또한, "陰陽의 이치는 본래 서로 符合하려는 성질이 있는데 이 卦의 경우는 初爻와 2爻는 서로 密比하여 있으므로 2爻와 初爻가 比하면서 主爻인 初爻의 견제를 받고 있지만 3爻는 初爻에 比하지 못하므로 遊離되고 있는 것이다(比는 친하다는 뜻) 이와 같이 震巽 두卦는 음양작용이 각각 始終의 基本을 이루고 있기 때문에 長男 長女라고 하는 바 우주의 陰陽작용은 실로 여기에서 시작하는 것이다"라고 손을 설명합니다.

艮 ☶

또한, "이 괘는 陽이 3位까지 올라가 있으므로 그 힘이 停止되고 있다. 이것을 震의 象과 비교해 보면 震보다는 그 힘이 弱한 것은 물론이다. 그러므로 그것을 艮爲山이라고 하는바 山이라는 것은 火力의 분출이 정지되어서 확장할 수 없는 상을 말하는 것이다"라고 간을 설명합니다.

兌 ☱

또한. "이것은 3爻인 陰이 陽을 포위하려고 하지만 아직 속에 포위된 陽의 힘이 너무 크기 때문에 물이 땅속에 잦아들지 못하고 오히려 萬物의 表面에서 약동하고 있는 것과 같은 象이므로 이것을 澤이라고 하고 小女라고도 하는 것이다"라고 태를 설명합니다.

|

8괘원리 | ||||

|

月 |

일자 |

卦 |

象 |

名 |

|

朔望 |

15,30 |

☰ ☷ |

天地 |

乾坤 |

|

弦(상하) |

초8,23 |

☵ ☲ |

水火 |

坎離 |

|

初(초생) |

초3,18 |

☳ ☴ |

雷風 |

震巽 |

|

晦(그믐) |

13,28 |

☶ ☱ |

山澤 |

艮兌 |

태극(太極)과 8괘(八卦)의 도해(圖解)

柳今烈

우주의 삼라만상(森羅萬象)이 변화무쌍(變化無雙)하게 상생(相生)하거나 상극(相克)하는 순환의 그 기저(基底)는 음양(陰陽)에서 비롯된 것으로 보아도 과언이 아니다.

이 지구상에 생존하는 동식물은 모두 암수[凹凸]에서 비롯되었으니 허언이 아닌 것이다.

여기서 살피려는 것은 무극(無極)에서 태극(太極)의 굴레에 음양(陰陽)의 이의(二儀)에서 4상(四象)과 8괘(八卦)의 전개 과정을 도식하여 후대에 인위적인 사고력(思考力)까지 부기한 학설을 고찰하고자 한다.

[역학계몽에서 발췌한 것은 ‘△’로 표기하고, ‘▲’는 견해를 부기하였다.]

【무극(無極)은 태극(太極)】

△태극(太極)은 무극(無極)이다. 무극(無極)은 태극(太極)이다.

태극(太極)의 원도(圓圖)와 방도(方圖)

▲무극(無極)은 아무것도 없는 ‘0’이다. 중국의 고대 사상에서 ‘0’의 개념을 인지하지 못했기 때문에 문자로 무극(無極)이라 칭하면서 그것을 식별할 수 있게 원형과 방도에 태극(太極)을 묘사한 것이다.

【태극(太極)의 양동음정(陽動陰靜)】 △양의(兩儀)에 양(陽)이 운동을 하니 양동(陽動)이요, 음(陰)이 운동을 하니 음정(陰靜)이다. △염계선생이 이르기를, 무극(無極)이면서 태극(太極)이다. 태극이 움직여서 양(陽)이 생기고, 그 움직임이 극점에 도달하면 고요함이 된다. 고요함에 이르러 음(陰)이 생기고, 고요함이 극점에 달하면 다시 움직이게 된다. 한 번 움직이고 한 번 고요한 것이 서로 그 근원이 되어서, 음(陰)으로 나뉘고 양(陽)으로 나뉘어서 양의(兩儀)가 성립한다.

주돈이의 태극도(太極圖) 부분

▲원주상(圓周象)에 무극(無極)은 태극(太極)이요, 그 본체는 태극(太極)이다.

무극(無極)과 본체는 동일한 태극(太極)이면서도 그 크기가 달라서 본체가 있는 안에서 밖으로 운동하는 것인지, 밖에서 안으로 운동하는 것인지?

음양(陰陽)을 구분할 때 백색이 양(陽)인지, 흑색이 음(陰)인지?

태극(太極)의 본체에서 시계방향으로 운동하는 것인지, 시계 반대 방향으로 운동하는 것인지?

태극(太極)의 양의(兩儀)에서 양동음정(陽動陰靜)의 운동은 복잡한 도식으로 주돈이의 태극도(太極圖)의 설명으로는 이해하기 어렵다.

이처럼 태극(太極)의 운동을 구분하기 어려우므로 안팎으로 가정(假定)하여 곡운 김수증의 태극도(太極圖)의 석각에 임의로 채색하여 번호를 부기하여 그 음양(陰陽)의 운동을 살펴보자.

음양(陰陽)이 밖에서 태극(太極)의 본체로 궤도 [태극도 석각은 양각(陽刻)한 부분은 적색으로 음각(陰刻)한 부분은 청색으로 도색하였다. 여기서 청색은 음(陰)이거나 붉은색은 양(陰)으로 단정할 수 없는 것으로 편의상 도색한 것이다.]

▲태극(太極) 음양(陽陰)이 운행은 반드시 양(陽)이 먼저 움직이면서 음(陰)과 합치는 원리를 전재로 양동(陽動)의 방향에서 시침역방향으로부터 음정(陰靜)을 향하여 살펴보자.

+1, +2, +3은 양(陽)이 움직이니 무극을 사용한 까닭으로 실행한다.

-1, -2, -3은 음(陰)이 고요하니 무극의 본체인 까닭에 세운다.

-1, -2, -3은 +1, +2, +3의 뿌리이며, +2는 -1. -3의 뿌리이다.

1번에서 시침역방향으로 +1의 양(陽)이 움직이니 양(陽)이요, +1의 양(陽)이 하의 극점에 도달하여 고요해지면서 2번으로 향하면서 -1의 음(陰)이 생긴다.

-1의 음(陰)이 상의 극점에 도달하여 3번으로 향하여 +2의 양(陽)이 움직이니 양(陽)이요, +2의 양(陽)이 하의 극점에 도달하여 고요해지면서 4번으로 향하여 -2의 음(陰)이 생긴다.

-2의 음(陰)이 상의 극점에 도달하여 5번으로 향하면서 +3의 양(陽)이 움직이니 양(陽)이요, +3의 양(陽)이 하의 극점에 도달하여 고요해지면서 6번으로 향하여 -3의 음(陰)이 생긴다.

이렇듯 양음(陽陰)이 3번 교합하면서 태극(太極)의 본체를 형성한다.

음양(陰陽)이 안에서 밖으로 무극을 향한 궤도

▲태극(太極)의 본체에서 밖으로 음양(陰陽)의 궤도를 살펴보자.

1번에서 시침역방향으로 +1의 양(陽)이 움직이니 양(陽)이요, +1의 양(陽)이 하의 극점에 도달하여 고요해지면서 2번으로 향하여 -1의 음(陰)이 생긴다.

-1의 음(陰)이 상의 극점에 도달하여 3번으로 향하면서 +2의 양(陽)이 움직이니 양(陽)이요, +2의 양(陽)이 하의 극점에 도달하여 고요해지면서 4번으로 향하여 -2의 음(陰)이 생긴다.

-2의 음(陰)이 상의 극점에 도달하여 5번으로 향하면서 +3의 양(陽)이 움직이니 양(陽)이요, +3의 양(陽)이 하의 극점에 도달하여 고요해지면서 6번으로 향하여 -3의 음(陰)이 생긴다.

이렇듯 태극(太極)의 본체에서 밖으로 양(陽)이 운동하고 음(陰)이 고요해지면서 3번 반복하여 무한대 무극(無極)을 형성한다.

음양(陰陽)의 궤도에서 양(陽)은 1, 3, 5번은 홀수요, 음(陰)은 2, 4, 6번은 짝수라는 점에서 양(陽)의 동(動)과 음(陰)의 정(靜)은 자연의 이치이다.

곧 무극(無極)은 태극(太極)이요, 태극(太極)은 무극(無極)이라는 관점에서 볼 때 태극(太極)의 본체로부터 안에서 밖으로 운동을 하거나 아무것도 없는 무극(無極)의 밖에서 안으로 음양(陰陽)이 교합하면서 태극(太極)의 본체를 형성하는 운동 역시 동일한 것을 관찰 할 수 있다.

아주 간단히 생각하면, 양(陽)을 상징한 남성(男性)이 안에 있고, 음(陰)을 상징한 여성(女性)이 밖에 있어도 양(陽)이 먼저 움직이고 음(陰)은 화합하는 원리는 그 위치를 바뀌어도 동일한 이치이다.

【태극(太極)의 양의(兩儀)】

△태극(太極)이 나누어져서 하나의 기수(奇數, 홀수)와 하나의 우수(偶數, 짝수)가 생겨서 한 획(畫)을 한 것이 둘이니 이것이 양의(兩儀)이다.

태극(太極)의 음양(陰陽) 전개

▲태극(太極)의 음양(陰陽)은 두 개의 숫자를 편의상 양(陽)과 음(陰)으로 구분한 것으로써 두 량(兩)에 의(儀)한 음양(陰陽)을 양의(兩儀)라고 지칭한 것이다. 음양(陰陽)의 양의(兩儀)에서 하늘은 양(陽)이요, 땅은 음(陰)으로 설정한 것은 하나의 약속이다. 홀짝수 놀이를 통하여 익히 홀수와 짝수를 알고 있다. 한자로 홀수는 기수(奇數)요 짝수는 우수(偶數)이다. 곧 기수는 1, 3, 5, 7, 9수를 말한 것이요, 곧 우수는 2, 4, 6, 8, 10수를 말한 것이다. 음양(陰陽)을 구분하면서 한 획(畫)을 그은 홀수는 양(陽)이요, 양(陽)의 동일한 크기를 1/2로 양분한 짝수는 음(陰)이다. 이에 기수는 음양(陰陽)의 구분에서 천수(天數)요, 우수는 지수(地數)라고 지칭한 것이다. 이 세상의 사물을 양분할 수 있는 순리에 따라서 학자들은 저마다 주관적인 의식까지 태극(太極)의 원륜상(圓輪象)에 심성(心性), 도리(道理), 리기(理氣) 등을 개입시켜 복잡한 사상(思想)으로 전개한 것이다.

【태극(太極)과 사상(四象)】 △음양(陰陽)의 양의(兩儀) 위에 각각 하나의 기수(奇數, 홀수)와 하나의 우수(偶數, 짝수)가 생겨서 둘이 되니 획(畫)이 넷이니 이것이 사상(四象)이다. 그 자리는 태양(太陽)이 제1이요, 소음(少陰)이 제2요, 소양(少陽)이 제3이요, 태음(太陰)이 제4이다. 그 수(數)는 태양(太陽)이 9요, 소음(少陰)이 8이요, 소양(少陽)이 7이요, 태음(太陰)이 6이다. 태극(太極)의 사상(四象)

▲태극(太極)의 사상(四象)은 음양(陰陽) 2수의 배수(倍數)가 4수이다. 태극(太極)으로부터 양의(兩儀)로 분화된 양(陽)은 다시 음양(陰陽)의 배수(倍數)를 얻었으니 그 명칭은 태양(太陽)은 양(陽)의 본성을 그대로 답습하여 두 획을 얻으나 소음(少陰)은 두 획 가운데 상(上)에는 음(陰)의 획(畫)을 그은 것은 주(主)가 되는 것이요, 그 밑에 연접하여 양(陽)의 한 획은 음(陰)을 따르니 하(下)에 있는 것이다. 비록 소음(少陰)이라 하더라도 그 뿌리는 양(陽)에서 기원했으니 양(陽)의 획(畫)을 거느린 상(象)이다. 태극(太極)으로부터 양의(兩儀)로 분화된 음(陰)은 다시 음양(陰陽)의 배수(倍數)를 얻은 소양(少陽)을 먼저 배치한 것은 항상 홀수가 우선하기 때문이다. 그래서 소양(少陽)의 두 획에서 상의 획은 양(陽)이요, 그 밑에 음(陰)의 획을 거느린다. 태음(太陰)은 두 획이 모두 음(陰)의 획을 지니니 사상(四象) 가운데 가장 음(陰)이 큰 것이다. 여기서 음(陰)이 아무리 크다고 한들 소양(少陽)에 미치지 못하는 것은 천수(天數)가 우선하기 때문이다. 사상(四象)에서 주목할 점은 태극(太極)에서 분화된 음양(陰陽)은 구분된 것으로 인식할 수 있으나 항상 음양(陰陽)이 함축되었다는 사실을 알 수 있다. 즉, 음(陰)에서 양(陽)이 생성하고, 양(陽)에서도 음(陰)이 생성하여 분화되는 자연 현상을 체득할 수 있는 것이다. 비록 양(陽)이 음(陰)을 거느리지만, 음양(陰陽)은 동일 선상에서 태극(太極)을 형성한 것으로 선후가 없는 것이다.

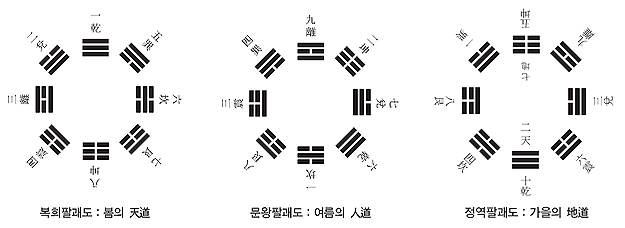

【선천팔괘도(先天八卦圖)[복희팔괘도(伏羲八卦圖)]】 △사상(四象)의 위에 각기 하나의 기수(奇數, 홀수)와 하나의 우수(偶數, 짝수)가 생겨서 3획(畫)이 되는 것이 여덟이니 여기서 3재(三才)를 각기 갖추고 8괘(卦)의 이름이 있게 된다. 그 자리는 건(乾)이 1이요, 태(兌)가 2요, 리(離)가 3이요, 진(震, 雷)이 4요, 손(巽)이 5요, 감(坎)이 6이요, 간(艮)이 7이요, 곤(坤)이 8이다.

8괘 자연성상의 그림(八卦自然成象之圖)

복희팔괘도(伏羲八卦圖) [보편적으로 사용하는 방위는 불확실 참고로 수록]

복희팔괘도(伏羲八卦圖)

▲8괘도(八卦圖)는 방위도(方位圖)라고 칭하는데, 복희팔괘도(伏羲八卦圖)는 자연의 음양(陰陽)을 순환하는 것으로 방위를 애써 부여하면 혼동을 초래할 뿐이다. 즉, 문왕팔괘도(文王八卦圖)에 건(乾)은 서북방이요, 곤(坤)은 서남방에 자리하고 있어 방위와 무관한 것을 알 수 있다.

▲태극(太極)의 사상(四象)에서 음양(陰陽)의 배수(倍數)가 4수에서 다시 배수한 8수는 자연의 성상(成象)을 도식한 것이다.

음양(陰陽)이 차례로 도식한 면면은 참으로 신묘하니 1, 3, 5, 7의 홀수는 양(陽)이요, 2, 4, 6, 8의 짝수는 음(陰)으로 배열했다.

사상(四象)에서는 2획으로 구분했으나 8수에서는 각기 3획을 그어서 8괘(八卦)를 형성하였다.

1수는 천수(天數)로 맨 앞에 두고, 8수는 지수(地數)로 맨 마지막에 배열하여 천지(天地)의 음양(陰陽)을 확실히 구분한 자연현상의 도식이다.

1수와 8수가 근간이 되어서 그 사이에 자연현상이 상보적(相補的)으로 융합하거나 극단적으로 대립하면서 자연을 순환하는 일면을 엿 볼 수 있다.

사실 음양(陰陽)의 8수에서 자연현상은 임의로 삽입한 것이기는 하지만 자연의 이치를 일탈하지 않는다는 점에서 주목된다.

자연현상을 살펴 보건대, 하늘[天]과 땅[地]의 공간은 거대한 태허(太虛)의 무극(無極)이라 할 수 있다.

고대에 자연과학이 발달하지 않은 시점에서 8괘(八卦)에 자연현상을 도식한 것은 사고력은 경이로운 성과이다.

8괘(八卦)에 도안한 대자연의 이치를 살펴보자.

이 지구의 지표면에는 대소 산악(山谷)의 계곡에서 물줄기를 형성하고, 그 물이 흘러서 저지대에 고여서 못을 이루니 마음의 환희를 찾으며, 그 넘치는 물은 해수로 흐르면서 음양(陰陽)의 각종 동식물이 생태계를 형성한다.

지구의 지표면에 담수한 물은 태양의 복사열(輻射熱)로 대기권(大氣圈)으로 증발되어 구름과 기류의 이동이 상충하면서 천둥을 치거나 비바람이 몰아치는 초자연적인 현상을 바로 8괘(八卦)에 삽입한 것은 대자연의 신묘(神妙)한 신(神)으로 여긴 것이다.

대개 8괘(八卦)의 자연현상은 대립적인 것으로 음양(陰陽)을 적시(摘示)하였으니 7번의 산(山)은 지대가 높아서 계곡수가 역동적으로 흐르니 양(陽)이요, 그 물은 아래로 흘러서 담수하는 2번의 고요한 연못은 음(陰)이다.

3번은 불[火]이 타오르니 양(陽)이요, 그 불길을 꺼지게 하는 6번에 물[水]은 음(陰)은 상극을 배치했다.

5번에 바람[風]은 기류에서 따라서 흘러서 동(動)하니 양(陽)이요, 7번에 천둥[雷]은 뇌성벽력이 진동하지만 그 비바람을 멈추게 하니 음(陰)으로 여길 수 있으니 하나의 자연현상인 것이다.

이러한 8수의 자연현상을 원도의 가운데 태극에서 양의(兩儀)가 발전하여 4상을 이루고, 더 나아가 8상(八象)의 자연현상을 8괘(八卦)에 도식은 음양(陰陽)이 상합하는 이치이다.

이를 통하여 비록 청색의 음(陰)이라고 하더라도 양(陽)이 내재한 것을 간과할 수 없는 것이다.

다시 말하면 8기의 자연현상이 무극으로 환원할 때 음양(陰陽)의 구분은 없기 때문이다.

그래서 무극(無極)은 태극(太極)이요, 음양(陰陽)은 태극(太極)이라고 말하는 것이다.

【후천팔괘도(後天八卦圖)[문왕팔괘도(文王八卦圖)]】

△임금이 진(震)의 방향에서 나와 손(巽)에서 가지런하여 서로 리(離)에서 바라보며, 곤(坤)에서 역(役)을 다스리고, 태(兌)에서 기뻐하고, 건(乾)에서 싸우며, 감(坎)에서 노고하며, 간(艮)에서 완성을 말한다.

△만물이 진(震)에서 나오니 진(震)은 동방(東方)이요, 가지런히 손(巽)하는 손(巽)은 동남(東南)이다. 리(離)는 밝아서 만물(萬物)이 서로 보는 것이요, 남방(南方)의 괘(卦)이니 성인(聖人)이 남면(南面)하고, 천하(天下)를 경청하면서 밝음을 향하여 다스리는 이것을 모두 취한 것이다. 곤(坤)은 땅이니 만물(萬物)이 모두 기름을 얻기 때문에 곤(坤)에서 역(役)을 다스린다는 것이다. 태(兌)는 정추(正秋)이니 만물이 기뻐하는 자리이다. 그러므로 이르기를, “태(兌)는 기쁜 말을 하는 것이다.”건(乾)에서 싸움은 건(乾)이 서북(西北)의 괘(卦)이니 음양(陰陽)이 서로 싫어하는 말이다. 감(坎)은 물이니 정북방(正北方)의 괘(卦)로 노고하는 괘(卦)이다. 만물(萬物)이 돌아오는 곳인 연유로 감(坎)에서 노고(勞苦)한다. 간(艮)은 동북(東北)의 괘(卦)이다. 만물이 완성하여 종결하는 곳이면서 시작을 이루는 곳인 연유로 “간(艮)에서 완성한다.”라고 말한다.

문왕팔괘도(文王八卦圖)의 순환

▲중국의 은나라 시대에 서백(西伯, 서쪽의 제후) 창(昌)은 주왕(紂王)에게 포로로 잡혀 3년간 감옥 생활을 하면서 주역(周易)의 괘사(卦辭)를 지었다고 전한다.

문왕(文王, 창)은 주나라의 대업을 이루기 전에 죽으면서 그의 아들 무왕(發)이 은나라를 멸망시켰다.

▲문왕팔괘도(文王八卦圖)의 순환을 보면, 1년 동안 농정(農政)을 살피는 제왕의 덕성을 표상한 것으로 보인다.

제왕은 동쪽의 진괘(震卦)에서 출발하여 동남방의 손괘(巽卦)에 이르러 심신을 정제하고, 남방의 리괘(離卦)에 이르러 만물을 바라보며 천하(天下)를 밝게 치정하고, 남서방의 곤괘(坤卦)에 이르러 땅에서 기르는 모든 것을 다스리고, 서방에 태괘(兌卦)에 이르러 가을에 모든 것을 거두니 기쁨이요, 북서방에 건괘(乾卦) 이르러 싸움을 하니 음양(陰陽)이 싫어하고, 정북방의 감괘(坎卦)에 이르니 만물이 저장에 노고하고, 동북방의 간괘(艮卦)에 이르러 만물이 완성되어 종결하는 동시에 다시 시작하는 곳이다.

문왕팔괘도(文王八卦圖)의 자연현상과 방위

△신(神)이라는 것은 신묘한 만물(萬物)을 말하는 것이다.

만물(萬物)을 움직이게 하는 것은 우뢰[震]와 같이 빠를리가 없으며, 만물을 흔드는 것은 바람[風]보다 빠를리 없으며, 만물을 건조하는 것은 불[火]과 같은 것이 없으며, 만물을 기쁘게 하는 것은 연못[澤]과 같은 것이 없으며, 만물을 윤택하게 하는 것은 물[水]과 같은 것이 없으며, 만물을 마치고 만물을 시작하는 것은 산[艮]과 같은 것이 없다. 그러므로 물과 불이 서로 미치며, 우뢰와 바람이 서로 어긋나지 아니하며, 산과 못이 통한 기운이 있은 연후에야 능히 만물이 변화로 이미 완성한 것이다.

▲고대 신(神)의 개념은 8괘에 도식한 우뢰, 바람, 불, 연못, 물, 산 등에서 발생한 자연현상을 신묘한 신(神)으로 생각한 것을 보여준다.

이러한 지연현상을 미리 예견하고 대처할 수 있는 방안의 하나로 길흉(吉凶)을 예견하는 다양한 학술이 전개한 것을 유추할 수 있다.

8괘(八卦)의 명칭과 의미 [자료 : 한국민족문화대백과사전]

▲문왕(文王)이 복희씨의 8괘(八卦)를 모의한 것은 주나라의 주(周)자 따온 주역(周易)이요, 역경(易經)의 점술서(占術書)이다. 그래서 다양한 천지만물을 인위적으로 삽입하면서 다소 자연과 상충하는 것이다. 특히 8괘(八卦)의 배수는 64괘로 전개되면서 다양한 점괘(占卦)를 설명한 괘사(卦辭)를 삽입한 것이다. 더 나아가 64괘의 배수는 4,096수에 이르니 그 많은 대소사의 길흉(吉凶)을 점치기 위해서는 온갖 내용을 끼워 넣을 수밖에 없었던 것이다.

△소자(邵子)가 이르기를, 이 일절(一節)은 문왕(文王)의 8괘(八卦)를 밝힌 것이다. 건(乾)은 자(子)에서 생하고, 곤(坤)은 오(午)에서 생하며, 감(坎)은 인(寅)에서 종(終)하고, 리(離)는 신(申)에서 종(終)하여 천시(天時)에 응한다. 건(乾)은 서북에 배치하고, 곤(坤)은 서남으로 물러나니 장자가 용사(用事)하고, 장녀가 모(母)를 대신한다. 감(坎)과 리(離)의 자리를 얻고, 태(兌)와 간(艮)이 짝이 되어 땅의 방위에 응한다.

문왕팔괘도(文王八卦圖)의 정북방

▲건(乾)은 천수(天數)로 1을 말 한 것으로 양(陽)이요, 그 배치로 자(子)에서 난다고 하였는데, 문왕팔괘도(文王八卦圖)의 정북방(正北方)에는 음수(陰數)의 감괘(坎卦)가 자리하고 있으니 기본적인 음양수(陰陽數)의 배치가 맞지 않은 것을 보여준다.

자연현상을 응용한 복희팔괘도(伏羲八卦圖)에서는 건괘(乾卦)가 정북방에 위치하고 있으니 다른 괘(卦)를 일일이 비교하지 않더라도 문왕팔괘(文王八卦)는 인위적으로 삽입한 것이 드러난다.

태극동정한서사시동식만물실체도(太極動靜寒暑四時動植萬物實體圖)

[자료 : 心性錄撮要五圖의 일부]

▲상기의 자료는 거꾸로 본 그림으로 중앙의 원안에 자오(子午)를 식별할 수 있기에 제시한 것으로 백색은 더위, 흑색은 겨울이다. 그리고 유교의 오륜(五倫)으로 동쪽에 군신유의(君臣有義), 북쪽에 부자유친(父子有親), 서쪽에 부부유별(夫婦有別), 남쪽에 장유유서(長幼有序), 중앙에 붕우유신(朋友有信)을 자의로 삽입하여 유교의 덕목을 강조하였다.

문왕팔괘도(文王八卦圖)의 천시(天時) [자료 : 東洋年表]

▲문왕팔괘도(文王八卦圖)는 주역(周易) 뿐만 아니라 일상생활에서 방위(方位), 시간(時間), 간지(干支), 세시(歲時), 인륜(人倫) 등을 사용하고 있음을 알 수 있다.

【결언(結言)】

대자연의 정수(精髓)는 음양론(陰陽論)이 아닌가 생각한다.

고대로부터 태극(太極)의 양의(兩儀)에 관하여 음양가(陰陽家), 역술가(易術家), 력가(曆家), 유가(儒家) 등에서 심화 발전시키면서 대자연의 학문을 전개한 것을 실생활에서 여실히 보여준다.

자연현상으로부터 일상생활에 이르기까지 음양(陰陽)이 개입되지 않은 것이 없기 때문이다.

특히 음양(陰陽)은 모방하거나 모의를 하거나 날조할 수 없다.

그 이유는 자연의 진리는 변하지 않기 때문이다.

중국의 상고시대 복희씨가 창안한 선천팔괘도(先天八卦圖)의 8괘(八卦)는 자연현상의 순환을 그대로 묘사했지만, 후대에 주나라 문왕(文王)이 만들었다는 후천팔괘도(後天八卦圖)는 8괘(八卦)에 그은 3획(三畫)은 같지만, 그 배치에서 자연의 순환에 도치되거나 음양(陰陽)의 이론에서 부적합한 부분이 도출된다.

그것은 자연의 8괘(八卦)를 인문(人文)의 실생활에 도입했기 때문에 억지로 그 의미를 부여하고 해석하지 않을 수 없었던 것이다.

그리고 하도(河圖)와 낙서(洛書)를 8괘(八卦)에 억지로 대입시킬 필요가 없으며 별개의 학문으로 다루어야 할 것이다.

오늘날 사용하는 역경(易經)이나 역서(曆書), 세시(歲時) 등의 일체는 자연적인 음양(陰陽)의 이론을 도입한 것은 하나의 일상 규범의 약속으로 정립한 것으로 보아야 할 것이다.

그러므로 선천팔괘(先天八卦)의 음양(陰陽)은 초자연이 운행하는 도식이요, 후천팔괘는 자연과 더불어 인문(人文)의 음양(陰陽) 조화를 복합적으로 도식한 것이다. [柳今烈 謹記]

'풍수' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 풍수 : 이기론 - 오행 (0) | 2017.10.01 |

|---|---|

| [스크랩] 팔괘의 원리 (0) | 2017.10.01 |

| [스크랩] 이사 방위 보는 법 (0) | 2017.08.10 |

| [스크랩] 풍수지리 12 포태법 (0) | 2017.07.12 |

| 납음오행 쉽게 아는 방법 (0) | 2017.01.28 |